暴涨之后,宏观周期究竟走到了哪一个阶段?

近期市场的暴涨引发了投资者对宏观周期阶段的思考。宏观周期通常由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段组成,而加密市场的剧烈上涨往往与全球经济环境、流动性状况和投资者情绪高度相关。

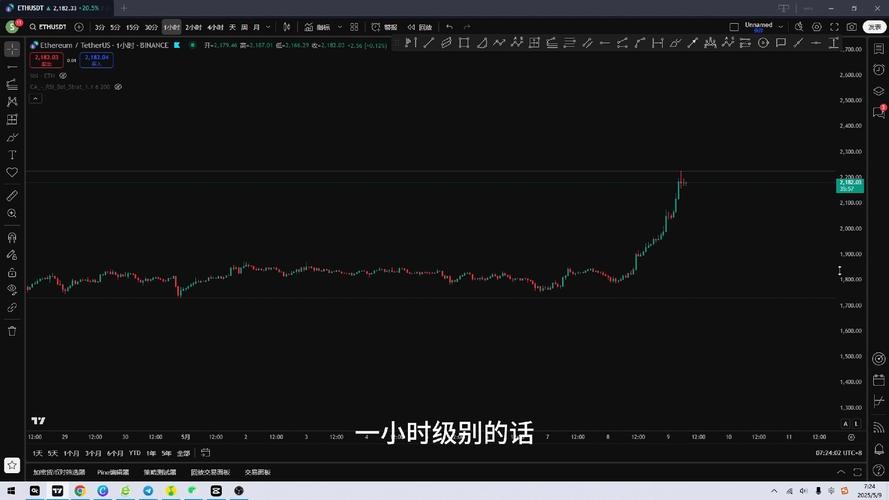

从当前情况来看,市场的上涨更多体现出“复苏到繁荣过渡期”的特征。一方面,宏观流动性环境有所改善,部分主要经济体货币政策趋于宽松,资金重新流入风险资产;另一方面,比特币、以太坊等核心资产带动整个加密市场走高,风险偏好明显提升。但与此同时,全球经济的不确定性依然存在,通胀、地缘政治与监管因素仍可能对市场造成扰动。

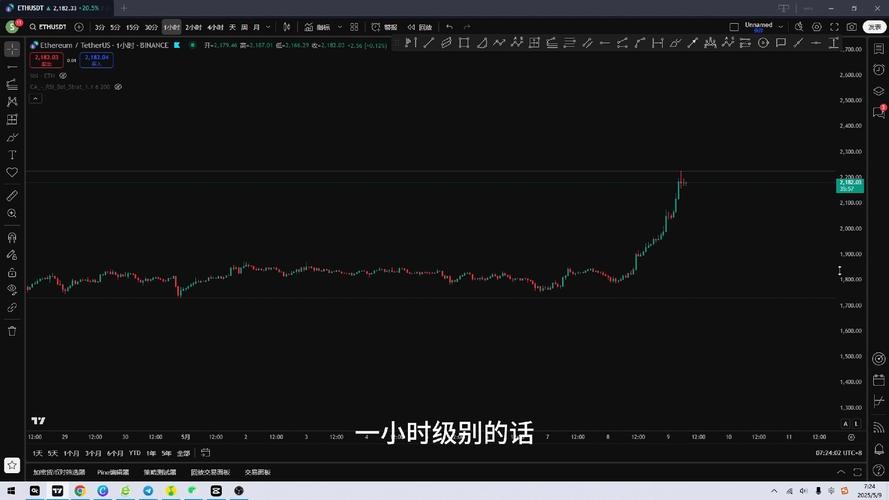

在繁荣前期,市场情绪逐渐亢奋,资金不断追逐热点,叠加叙事效应推动价格快速上行。然而,投资者需要保持理性,避免被短期涨幅掩盖风险。若经济基本面未能支撑市场的持续扩张,行情可能很快进入震荡或回调阶段。

总体而言,当前市场或许正处于复苏与繁荣之间的关键节点。对于投资者而言,既要把握市场上涨带来的机会,也要注意风险管理,避免在过度乐观中失去判断力。宏观周期的演进,往往决定了行情的持久性与深度。

在当今经济环境中,市场的波动性和不确定性不断加剧,尤其是在经历了一轮显著的暴涨后,宏观经济周期的走向引发了广泛的讨论和关注。许多人在思考:暴涨之后,宏观周期究竟走到了哪一个阶段?这个问题不仅关乎投资者的决策,也影响着政策制定者的思路。本文将从多个角度深入探讨这一宏观经济现象,分析当前经济周期的阶段及其潜在影响。

首先,理解宏观经济周期的基本概念至关重要。宏观经济周期通常被分为四个阶段:复苏、繁荣、衰退和萧条。在复苏阶段,经济增长开始加速,失业率下降,消费者信心增强;繁荣阶段则是经济增长达到顶峰,投资活跃,通货膨胀开始显现;而在衰退阶段,经济增速放缓,企业盈利下降,失业率上升;最后,萧条阶段则是经济活动大幅萎缩,社会面临严重的经济危机。

在经历了前所未有的暴涨后,当前的经济状况似乎正处于繁荣与衰退的交界。以中国为例,过去两年中,房地产市场的快速上涨吸引了大量投资,股市也随之活跃,经济增长率一度飙升至令人瞩目的水平。然而,这样的快速增长并非没有代价,随之而来的高通货膨胀和资产泡沫问题开始显露出隐忧。根据统计局的数据,2023年上半年,中国的CPI(消费者物价指数)同比上涨了6.5%,远高于央行设定的3%的目标。这一现象表明,经济在暴涨之后,正面临着严峻的通胀压力,暗示着宏观经济周期可能已进入衰退阶段。

进一步分析,暴涨之后的经济周期变化可以从多个维度进行探讨。首先,市场预期的变化是一个关键因素。当市场经历暴涨后,投资者的预期往往会过于乐观,导致资金的大量涌入。然而,随着经济数据的逐步显现,市场情绪会逐渐转向谨慎,投资者的信心可能会受到打击,进而影响到消费和投资行为。比如,某些技术股在经历了几轮暴涨后,投资者开始重新审视其基本面,导致股价波动加剧。在这种情况下,市场可能会迅速调整,进入一个新的周期。

此外,政策环境的变化也在很大程度上影响着宏观经济周期的走向。政府和央行的货币政策及财政政策,往往是经济周期的重要调节器。在暴涨之后,面对潜在的经济过热,央行可能会选择加息以抑制通货膨胀,这无疑会对经济增长产生直接影响。以美国为例,2023年美联储在经历了一系列的加息后,市场开始出现了明显的降温迹象,企业的融资成本上升,投资意愿下降,经济增速放缓。这一政策变化带来的影响,正是当前宏观经济周期转变的重要信号。

在国际层面,全球经济的联动性也不容忽视。随着各国经济的相互依存,全球市场的波动会迅速传导至各国的经济体系。暴涨之后,国际市场的变化,特别是大宗商品价格的波动,直接影响着各国的贸易和投资策略。例如,2023年原油价格的剧烈波动,使得许多依赖能源进口的国家面临了巨大的压力,进而影响到其宏观经济的发展。

值得注意的是,暴涨之后的经济周期变化并非一成不变,而是一个动态的过程。市场的参与者、政策的制定者以及外部环境的变化,都在不断塑造着经济的未来走向。在这个过程中,积极的市场参与者能够通过适时的调整和应对,抓住机遇,实现资产的保值增值。而对于政策制定者来说,及时的政策调整和有效的市场引导,则是保持经济稳定增长的关键。

最后,暴涨之后,宏观周期的走向不仅是一个理论上的讨论,更是每一个投资者、政策制定者乃至普通民众都应当关注的现实问题。在这个充满挑战的经济环境中,只有深入分析和理性判断,才能更好地应对未来的变化。对于个人来说,保持灵活的投资策略和风险意识,将有助于在经济周期的波动中立于不败之地。同时,社会各界也应当加强对经济周期的研究与探讨,共同促进经济的健康发展。

在这个瞬息万变的时代,暴涨后的宏观周期究竟走到了哪一个阶段,值得我们每一个人深思。面对未来,我们应该以更加全面和深入的视角去理解经济的变化,抓住机遇,迎接挑战。经济的波动是常态,唯有做好充分的准备,才能在风云变幻中,立于不败之地。

从当前情况来看,市场的上涨更多体现出“复苏到繁荣过渡期”的特征。一方面,宏观流动性环境有所改善,部分主要经济体货币政策趋于宽松,资金重新流入风险资产;另一方面,比特币、以太坊等核心资产带动整个加密市场走高,风险偏好明显提升。但与此同时,全球经济的不确定性依然存在,通胀、地缘政治与监管因素仍可能对市场造成扰动。

在繁荣前期,市场情绪逐渐亢奋,资金不断追逐热点,叠加叙事效应推动价格快速上行。然而,投资者需要保持理性,避免被短期涨幅掩盖风险。若经济基本面未能支撑市场的持续扩张,行情可能很快进入震荡或回调阶段。

总体而言,当前市场或许正处于复苏与繁荣之间的关键节点。对于投资者而言,既要把握市场上涨带来的机会,也要注意风险管理,避免在过度乐观中失去判断力。宏观周期的演进,往往决定了行情的持久性与深度。

在当今经济环境中,市场的波动性和不确定性不断加剧,尤其是在经历了一轮显著的暴涨后,宏观经济周期的走向引发了广泛的讨论和关注。许多人在思考:暴涨之后,宏观周期究竟走到了哪一个阶段?这个问题不仅关乎投资者的决策,也影响着政策制定者的思路。本文将从多个角度深入探讨这一宏观经济现象,分析当前经济周期的阶段及其潜在影响。

首先,理解宏观经济周期的基本概念至关重要。宏观经济周期通常被分为四个阶段:复苏、繁荣、衰退和萧条。在复苏阶段,经济增长开始加速,失业率下降,消费者信心增强;繁荣阶段则是经济增长达到顶峰,投资活跃,通货膨胀开始显现;而在衰退阶段,经济增速放缓,企业盈利下降,失业率上升;最后,萧条阶段则是经济活动大幅萎缩,社会面临严重的经济危机。

在经历了前所未有的暴涨后,当前的经济状况似乎正处于繁荣与衰退的交界。以中国为例,过去两年中,房地产市场的快速上涨吸引了大量投资,股市也随之活跃,经济增长率一度飙升至令人瞩目的水平。然而,这样的快速增长并非没有代价,随之而来的高通货膨胀和资产泡沫问题开始显露出隐忧。根据统计局的数据,2023年上半年,中国的CPI(消费者物价指数)同比上涨了6.5%,远高于央行设定的3%的目标。这一现象表明,经济在暴涨之后,正面临着严峻的通胀压力,暗示着宏观经济周期可能已进入衰退阶段。

进一步分析,暴涨之后的经济周期变化可以从多个维度进行探讨。首先,市场预期的变化是一个关键因素。当市场经历暴涨后,投资者的预期往往会过于乐观,导致资金的大量涌入。然而,随着经济数据的逐步显现,市场情绪会逐渐转向谨慎,投资者的信心可能会受到打击,进而影响到消费和投资行为。比如,某些技术股在经历了几轮暴涨后,投资者开始重新审视其基本面,导致股价波动加剧。在这种情况下,市场可能会迅速调整,进入一个新的周期。

此外,政策环境的变化也在很大程度上影响着宏观经济周期的走向。政府和央行的货币政策及财政政策,往往是经济周期的重要调节器。在暴涨之后,面对潜在的经济过热,央行可能会选择加息以抑制通货膨胀,这无疑会对经济增长产生直接影响。以美国为例,2023年美联储在经历了一系列的加息后,市场开始出现了明显的降温迹象,企业的融资成本上升,投资意愿下降,经济增速放缓。这一政策变化带来的影响,正是当前宏观经济周期转变的重要信号。

在国际层面,全球经济的联动性也不容忽视。随着各国经济的相互依存,全球市场的波动会迅速传导至各国的经济体系。暴涨之后,国际市场的变化,特别是大宗商品价格的波动,直接影响着各国的贸易和投资策略。例如,2023年原油价格的剧烈波动,使得许多依赖能源进口的国家面临了巨大的压力,进而影响到其宏观经济的发展。

值得注意的是,暴涨之后的经济周期变化并非一成不变,而是一个动态的过程。市场的参与者、政策的制定者以及外部环境的变化,都在不断塑造着经济的未来走向。在这个过程中,积极的市场参与者能够通过适时的调整和应对,抓住机遇,实现资产的保值增值。而对于政策制定者来说,及时的政策调整和有效的市场引导,则是保持经济稳定增长的关键。

最后,暴涨之后,宏观周期的走向不仅是一个理论上的讨论,更是每一个投资者、政策制定者乃至普通民众都应当关注的现实问题。在这个充满挑战的经济环境中,只有深入分析和理性判断,才能更好地应对未来的变化。对于个人来说,保持灵活的投资策略和风险意识,将有助于在经济周期的波动中立于不败之地。同时,社会各界也应当加强对经济周期的研究与探讨,共同促进经济的健康发展。

在这个瞬息万变的时代,暴涨后的宏观周期究竟走到了哪一个阶段,值得我们每一个人深思。面对未来,我们应该以更加全面和深入的视角去理解经济的变化,抓住机遇,迎接挑战。经济的波动是常态,唯有做好充分的准备,才能在风云变幻中,立于不败之地。

- 本文标签: 加密货币 比特币 稳定币

- 本文链接: https://www.tianliweiye.com/article/4186

- 版权声明: 本文由加密Luckly Boy原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权